Выставка Сергея Чобана «Оттиск будущего. Судьба города Пиранези»

Центральный институт графики в Риме находится на via della Stamperia, то есть Типографской улице, рядом с площадью фонтана Треви, в 3 минутах ходьбы от Корсо; прямо напротив – римская Академия Святого Луки. Вокруг очень уютно, много туристов и приятная атмосфера классического города, выстроенного в основном в XVII и XVIII веках, но на основаниях времени Октавиана Августа. Неудивительно, что место для выставки Сергея Чобана, приуроченной к 300-летию Пиранези, нашлось именно здесь. Соорганизаторами выставки выступили Институт графики и берлинский Музей рисунка Tchoban foundation.

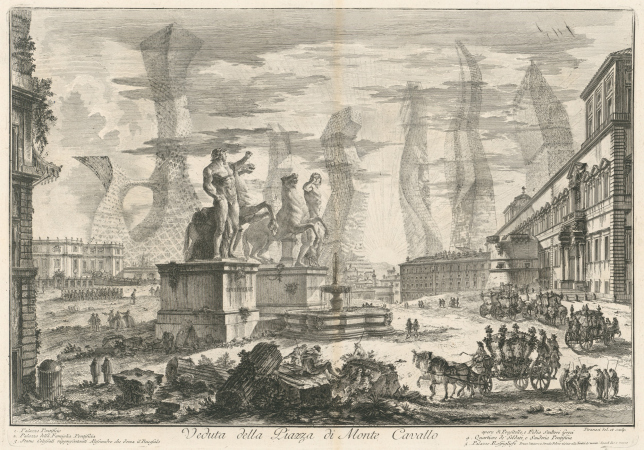

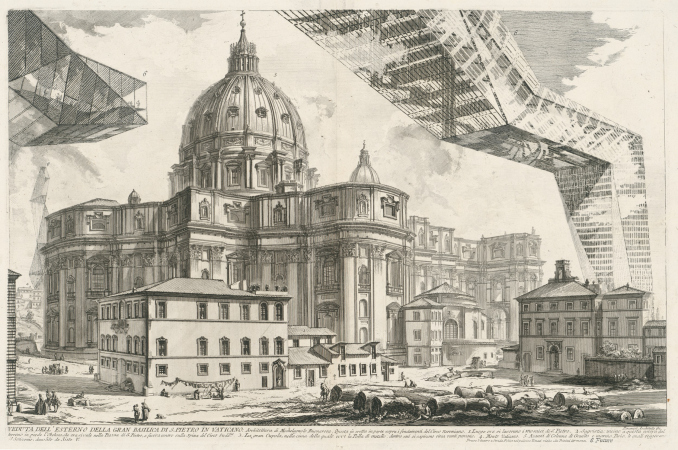

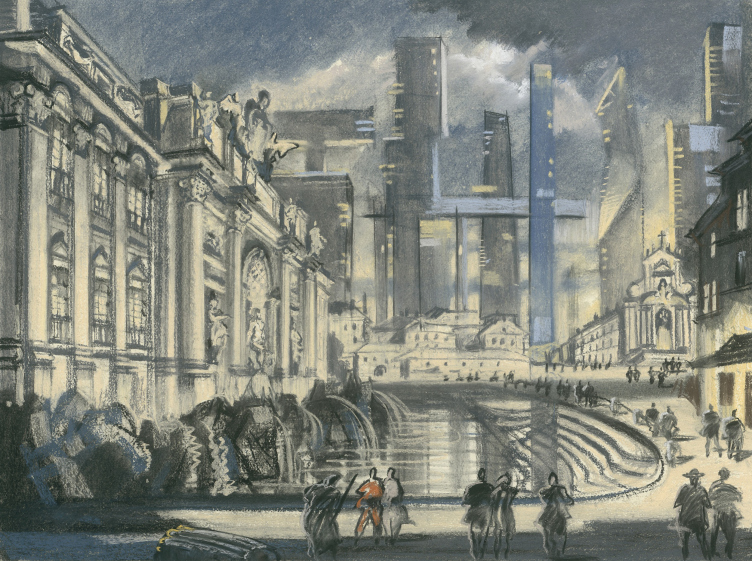

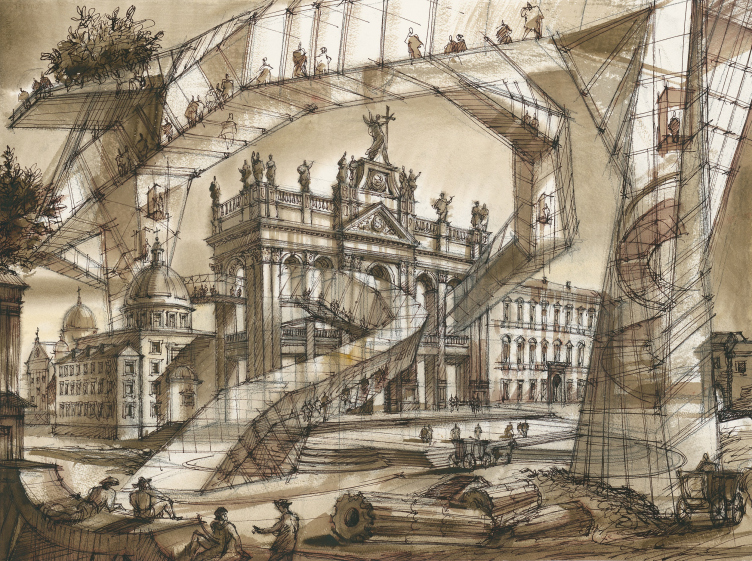

Главным героем выставки стали копии четырех гравюр Пиранези из коллекции Сергея Чобана: римский ландшафт, изображенный в конце XVIII века, точно скопирован и дополнен контрастным современным зданием, достаточно фантастическим. Доски исполнил по эскизам Сергея Чобана архитектор Иоанн Зеленин. Рассказывают, что современные объемы были врисованы прямо в подлинные оттиски из коллекции, и лишь затем перенесены на медные доски, с которых, в свою очередь, получены «гибридные» оттиски для выставки.

Все четыре пейзажа: пьяцца Навона, Квиринал, арка Септимия Севера на Форуме и собор Святого Петра – хрестоматийные виды из серии римских ведут Пиранези. В них встроены стеклянные формы, в двух случаях они похожи на длинные переходы и гигансткие консоли, на фоне Квиринала высится подобие Сити, но с более сложными, чем обычно, формами, а над аркой Септимия Севера нависает что-то среднее между небоскребом и видовой консолью.

Эти четыре изображения, на которых Рим XVIII века в гравюрах знаменитого мастера – классициста в той же мере, сколь и романтика, одного из самых прочувствованных, а потому известнейших, ведутистов, – встречаются с предполагаемыми формами города будущего, предположим, XXI века, модернистскими-неомодернистскими, во всяком случае, стеклянными и почти пренебрегающими гравитацией, составляют ядро выставки, ее центральный зал "Оттиск будущего" , поскольку на ведутах Пиранези, показывающих нам город прошлого, античный, барочный, и город XVIII века, в буквальном смысле оттиснуты, напечатаны некие новые постройки, их еще нет, но они могут появиться, всё к тому идет – как будто говорит нам автор этих «гравированных коллажей», заставляя здания времени римских императоров и модернистские фантазии встретиться в пространстве гравированной доски.

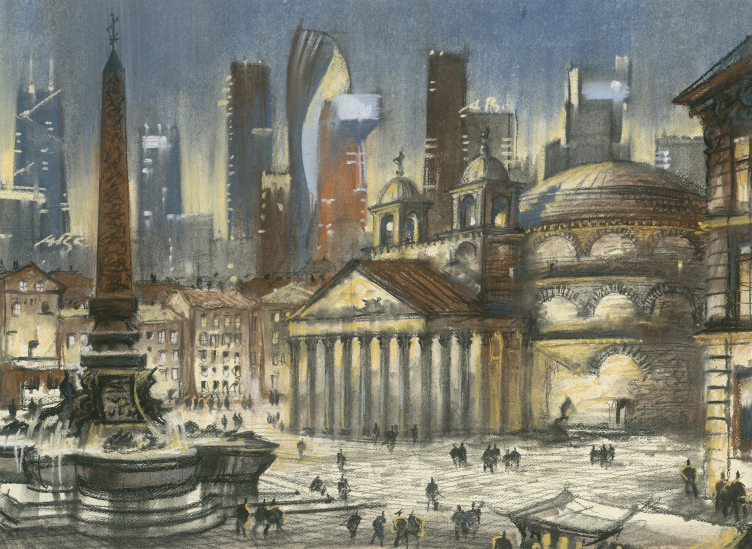

Помимо «ядра» есть еще первый зал выставки, где показаны «просто» городские виды без фантастических вкраплений: модернистские города XX века, классические европейские города и Петербург, родной город Сергея Чобана. О принципах традиционного города рассказано по ходу экспозиции: это сочетание доминант и фоновой застройки, компоновка тех и других по вертикали, по принципу цоколь-середина-верх, причем верх всегда тоньше; преобладание несущей стены (окон до 40%), материальность стены, декор. Там же говорится и о том, что город XX века отказывается от этих принципов: «главным стремлением архитекторов стало строительство иконических домов-скульптур, которые бы контрастировали своими размером и формой с историческим окружением и за счет этого контраста вносили в ткань города радикальные изменения». В этой заметке Сергей Чобан прокомментировал свое отношение к «охранительной» политике современного Петербурга.

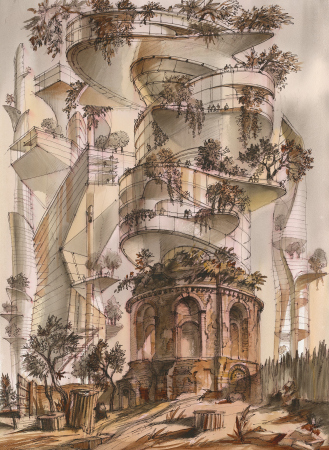

В третьем, заключительном зале собрано множество рисунков, развивающих заявленную в «откорректированных» гравюрах Пиранези тему сосуществования в одном иллюзорном пространстве исторического города и вкраплений, опережающих смелые современные фантазии в расчете на развитие технологий. Некоторые из рисунков предшествуют по времени создания «гравюрам с Пиранези», другие представляют собой их эскизы, третьи, и это заметно, сделаны специально для выставки. Все три зала вместе представляют собой графическое высказывание, дополненное словесными пояснениями (их автор – Анна Мартовицкая, один из кураторов выставки).

Композиции можно подразделить на: узнаваемые виды исторического города с небоскребами на фоне; фантазийные виды исторической архитектуры, прорастающей современными ярусами, чем выше, тем смелее и «современнее», но с соблюдением общей логики исторического города, описанной в комментариях к выставке; виды «поэтапного» города, где слой за слоем сменяется старая архитектура, небоскребы чикагского вида и стеклянный Сити. Как будто автор всех этих рисунков рассматривает разные типы взаимодействия старого и нового, пробует их на вкус, сопоставляет с историческими параллелями и своими мыслями – все это через графику.

Местами, помимо ассоциаций с районами Сити разных городов, возникает напоминание об уже реализованных радикальных вторжениях, к примеру, рядом с аркой Севера на Форуме прорастает башня, похожая на лондонский «Огурец» лорда Нормана Фостера, который представляет собой хрестоматийный пример контраста старого и нового.

И наконец, как апофеоз всех этих поисков – город, прошитый стеклянными щупальцами. Ломаные линии и отстраненные от исторических зданий объемы постепенно становятся «смелее», приобретают изогнутые, даже вьющиеся формы и неоднократно проходят сквозь здания. Особенно ярок, а может быть, саркастичен, рисунок с Колизеем.

В целом достаточно очевидно, что тема контрастного пересечения, гипертрофированного различия и эпатирующего противопоставления современной и исторической архитектуры, больше того, – старого и нового города, интересующая Сергея Чобана много лет, в римской выставке вышла на новый концептуальный уровень.

Во-первых, сами по себе оттиски «испорченных» гравюр Пиранези представляют собой опыт сродни лабораторному моделированию. Футуристичные здания помещены не только в контекст исторического города в его состоянии более чем 200-летней давности (арка Севера не раскопана), но и в материал исполнения, характерный для XVIII века: гравюру на меди, оттиск. Если бы это был рендер на экране, где в панораму существующего Рима вписали бы пару башен и консолей, это был бы просто ЛВА, ландшафтно-визуальный анализ, но на гипотетическую тему. В данном же случае объекты помещены не в современный Рим, а в старый, да еще и исполнены в технике Пиранези. «Оттиск будущего» напоминает сюжеты фантастической литературы и кино, где герои попадают в прошлое, а следы их деятельности начинают проявляться на старых фотографиях и в газетах, доступных в нашем времени – в просторечии таких персонажей называют «попаданцами»: отправились в прошлое, что-то там исправили/испортили, но главное – засветились. Вот и здесь, в сущности, перед нами мистификация, как будто мы смотрим на свидетельства работы машины времени. Только она заранее разоблачена, так что вероятно все несколько иначе: произведения относятся ко времени так, как икона, согласно трактовке Успенского, к пространству: в иконе Бог смотрит на нас из запредельного мира, а здесь будущее смотрит на прошлое, пытаясь отразиться в нем, примериться, как перед зеркалом.

Такого рода работа со временем перекликается и с деятельностью самого Пиранези: тот исследовал античный Рим, гравировал планы известных построек (и надо сказать, в гравюрах Пиранези город местами выглядит интереснее, чем сейчас, в нем множество зданий с лепестковыми планами, он весь как кружево). Пиранези восстанавливал античный Рим, от подсвечника до планировочных структур, до реконструкции гигантских сводчатых пространств, то есть обращал настоящее к прошлому или транслировал прошлое в настоящее. Сергей Чобан экспериментирует с будущим, прогнозирует те лозы, которые способны развиться из известных нам сейчас ростков. Они взрезают землю и проникают в окна, нависают светящейся сетью над руинами, исследуют пространства внутри.

Но главное – они наблюдают. И там, и там есть стаффаж. В XVIII веке это было принято, впрочем и в архитектурной графике XX века тоже: рисунок сопровождают фигурки, позволяющие понять масштаб (это на архитектурных фотографиях теперь стремятся избегать людей). В результате среди руин мы видим пасторальных пейзан в шляпах, посиживающих на обломках колонн; иногда каких-то людей в треуголках и сюртуках, приказывающих слугам – явный отзвук XVIII века. А над ними, в стеклянных трубах и консолях, снабженных лифтами и эскалаторами, движется множество наблюдателей, причем они даже нарисованы несколько иначе, как модернистский, а не неоклассический стаффаж; фигурки подходят к «телевизорам» консолей, смотрят оттуда. Получается похоже на музей, опять же из области околонаучной фантастики, какой-то Заповедник сказок, два разных мира, пересекающихся в пространстве, но изолированных друг от друга: туристы смотрят «как было раньше», этот сюжет есть во многих произведениях. Хотя, если быть точным, «туристы» в стекляшках имеются повсеместно, а пейзане возникают, вероятно, как следствие развития взглядов автора от рисунка к рисунку, и возможно, даже как следствие обращения к Пиранези.

Тут возникает еще одна аналогия из области лирической фантастики. На исторический город смотрят люди в трубах, но смотрят и сами трубы, консоли, выражение их лиц, пожалуй, будет поинтереснее, чем у людей – любопытные улиткины усики-глаза, энергичные, но в целом довольно дружелюбные. От «радиозного» города Ле Корбюзье, который заменял все своими повторяющимися домами, и от города Ионы Фридмана, парившего на тонких ногах над старой застройкой, – сохранявшего ее, но несколько индифферентным методом «нависания», – этот вариант супер-современного города любопытен к городу старому. До такой степени, что выглядит не городом, а именно музейными подмостками в законсервированном пространстве. То есть эти люди живут где-то еще, возможно в городе Плана Вуазен, или на Луне, а сюда прилетают посмотреть на старый город. Так или иначе, стеклянные вторжения, вначале появившиеся в рисунках Сергея Чобана как фон из диссонирующих башен, позднее как будто «захотели общаться».

https://archi.ru/world/87667/kontakt

Информация является ознакомительной.